Edi Orioli, lo stratega

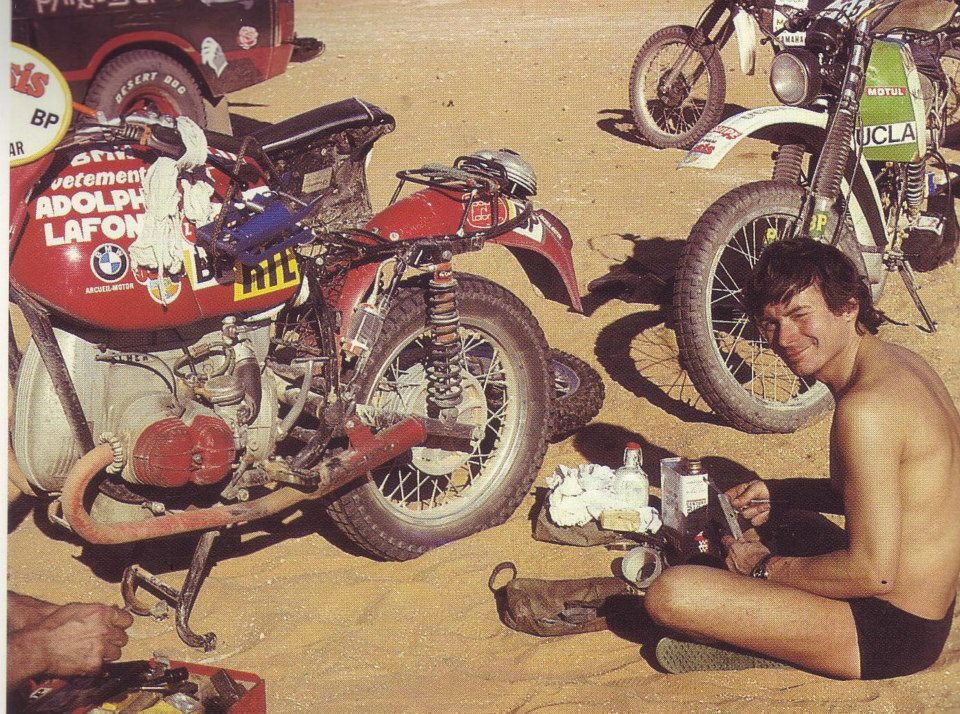

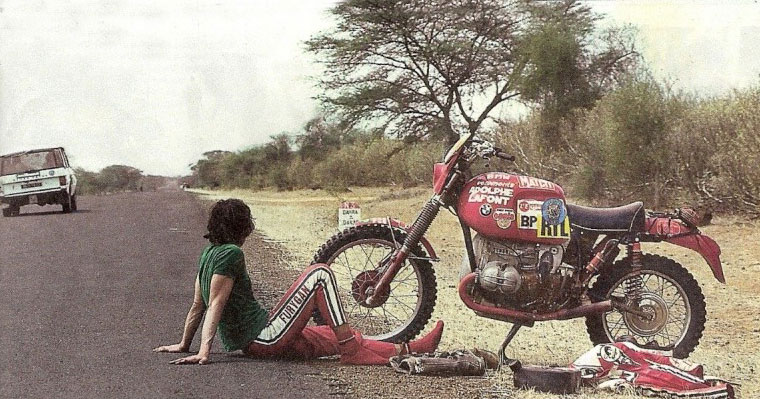

La curiosità dell’ignoto deve scorrergli nel sangue, viste le scelte fatte nella sua lunga carriera agonistica. Ma  ciò che emerge prepotentemente dall’elenco, lungo, delle competizioni cui ha partecipato e dei risultati che ha ottenuto, è la capacità strategica. Senza cui il talento può anche non trionfare. Di esperienza ne ha da vendere: in totale ha percorso in Africa, in gara, duecentoventimila chilometri. Ed è forse l’unico ad aver partecipato alle prime undici edizioni della Dakar senza mai ritirarsi e chiudendo quasi sempre tra i primi dieci. Inevitabile quindi parlare del rally più conosciuto al mondo, soprattutto pensando a quel periodo buio del 1998, quando si presentò alla partenza coi colori del team Schalber con una monocilindrica del marchio tedesco. Ma la storia di Edi Orioli è fatta di scelte controcorrente, di razionalità e di passione. Perché nel suo DNA è scritta anche una predilezione per le auto, per la perfezione. Come trent’anni fa preparava minuziosamente ogni singolo dettaglio della sua moto, controllando che anche lo stile, oggi vuole bellezza intorno a sé.

ciò che emerge prepotentemente dall’elenco, lungo, delle competizioni cui ha partecipato e dei risultati che ha ottenuto, è la capacità strategica. Senza cui il talento può anche non trionfare. Di esperienza ne ha da vendere: in totale ha percorso in Africa, in gara, duecentoventimila chilometri. Ed è forse l’unico ad aver partecipato alle prime undici edizioni della Dakar senza mai ritirarsi e chiudendo quasi sempre tra i primi dieci. Inevitabile quindi parlare del rally più conosciuto al mondo, soprattutto pensando a quel periodo buio del 1998, quando si presentò alla partenza coi colori del team Schalber con una monocilindrica del marchio tedesco. Ma la storia di Edi Orioli è fatta di scelte controcorrente, di razionalità e di passione. Perché nel suo DNA è scritta anche una predilezione per le auto, per la perfezione. Come trent’anni fa preparava minuziosamente ogni singolo dettaglio della sua moto, controllando che anche lo stile, oggi vuole bellezza intorno a sé.

Edi Orioli, da pilota a imprenditore. Come è avvenuto questo passaggio?

“Nella mia storia non è che ci siano passaggi. La mia storia è fatta di tante cose. Sin da bambino avevo la passione delle bici e poi della moto. Andavo in bici per i campi e l’evoluzione è stata prendere il Ciao di mio zio e usarlo in fuoristrada. Tornavo ogni sera con qualche pezzo rotto. Allora mio papà mi prese una Gori 50, la prima e unica moto che mi regalò. Da qui in poi ho iniziato a correre in gare regionali e la mia escalation motociclistica è avvenuta così: ho imparato da solo senza seguire corsi e tecniche particolari. Si vede che ce l’avevo nel sangue. Oltre alle corse, negli anni sono sempre rimasto all’interno dell’azienda di famiglia, la Pratic, una realtà che negli ultimi anni è diventata leader nel suo settore. Vedi, nel 1995 morì mio papà, il capo dell’azienda. lo riuscii a finire comunque la Dakar, era l’edizione del 1996, vincendola, e poi mi riavvicinai all’azienda in cui comunque sono sempre stato. Nel 2007 poi ho smesso tutte le competizioni, anche se le moto fanno sempre parte della mia vita. Ma in modo diverso. Il mondo di eventi e riflettori non mi interessa più molto. Preferisco vivere le mie passioni e i miei momenti privati e usare le moto per lo svago”.

Quali sono gli highlights della tua vita?

“Certamente la scelta di partecipare ai raid africani. Quello è stato il cambio di rotta nella mia carriera da endurista. Decisi di andare in Africa anche se avevo un ingaggio e avrei dovuto correre con una Honda del team Puch al Rally di Sardegna. Lasciai l’ingaggio e andai a fare una gara in Africa: mi innamorai immediatamente di quel modo di affrontare il fuoristrada. Ebbi un ingaggio con la Honda e da lì partì la mia carriera. Poi ti direi il passaggio alle auto: l’altra mia passione nascosta erano le macchine da rally. Con cui ho corso e anche vinto. Quando correvo la Dakar, la sera mettevo giù la moto e andavo nei tendoni dei team auto. Mi ha sempre affascinato l’auto. E quindi le ultime edizioni della Dakar le ho fatte in auto”.

In Africa ho percorso 220.000 km di gara!

Affrontare e vincere la Dakar ti ha segnato?

“lo non sono uno che se la tira. Ho sempre corso per il piacere di correre. Per farti capire cosa penso delle vittorie della Dakar ti dico cosa mi ha confidato un amico tanto tempo fa: “Edi, tu hai capito come si fa a vincere”. In queste poche parole in effetti mi è sembrata chiara la mia situazione. Capire come si fa a vincere è una cosa sottile, che non puoi raccontare. Sono attimi che seguono una preparazione lunga. Sono attimi di decisione. È strategia. E una volta che la provi sai come riproporla. Solo così ottieni dei risultati. E devo dire che mi manca l’adrenalina di un evento come la Dakar e oggi vado spesso alla ricerca di emozioni del genere. Ad esempio sono appena stato all’Isola di Man per il Tourist Trophy dove ho finalmente respirato l’adrenalina vera. Lì tutto ha un senso: non è un evento, è un rito”.

Qual è la sfida più dura che tu abbia affrontato?

“Per me il momento impegnativo è stato il passaggio dalla Honda alla Cagiva. Mi ero schiacciato tre vertebre al Rally dei Faraoni e i medici mi avevano dato sei mesi di prognosi. Ma io dovevo correre la Dakar! Il dottor Costa venne da me e iniziai terapie e allenamento. Ho passato tre mesi duri, in cui non mi sono mai rassegnato a non poter partecipare. Ogni giorno facevo magnetoterapia e poi mi allenavo sdraiato su una panca per non caricare la schiena. Alla fine riuscii a partire, non proprio a posto. Non potevo davvero pensare di non esserci alla Dakar, che avevo vinto l’anno prima. Partii e finii la gara tra i primi dieci. Ma fu davvero un momento duro”.

Auto o moto?

“Guarda, ho appena comprato la macchina: una Audi RS6, e godo ogni volta che l’accendo. Come faccio a risponderti “moto”? Nonostante tutto quello che fatto sulle due ruote io amo le auto. E poi mi piace il bello: come nella mia tecnica di preparazione. Quando dovevo partire ero preciso: tutto doveva essere in ordine, dall’estetica alla meccanica. Per me questa era la base per una buona gara. E anche adesso mi piace essere a posto. Ho la mia bella moto e la mia bella auto. E vado in cerca di adrenalina: la RS ti regala adrenalina. Se non la usi ti manca e se la usi non riesci ad assuefarti. Non amo mostrarmi ma mi piacciono le cose belle e sportive”.

Beh, hai detto qual è la tua auto, ora dimmi qual è il tuo parco moto attuale.

“In box ho una BMW R 1200 GS Adventure, una BMW HP2, una Husqvama 300 da enduro, una trial Honda Montesa e la Honda RC30- VFR750R. E la Gori 50 con cui ho iniziato”.

E cosa pensi delle moto special, quelle customizzate che impazzano da un po’?

“In prima battuta potrei dirti che sono felice di questa moda perché così moto che erano abbandonate nei sottoscala tornano a vivere. Anche se customizzate. E poi apprezzo chi le personalizza perché è un po’ un artista a prescindere che uno se la faccia da solo o la faccia fare ad altri. Per contro forse a volte il risultato non significa proprio usare la moto, ma solo creare un’immagine. Comunque non mi dispiace questa moda, mi sta simpatica. In fondo ognuno cerca l’unicità del pezzo, a volte con cura maniacale”.

Oggi in quali rapporti sei con i marchi con cui hai corso?

“lo sono uno dei pochi che si è fatto benvolere da tutti i miei sponsor. Avevo la mia filosofia: se qualcuno mi dava io dovevo ritornare almeno altrettanto. Ho mantenuto anche ottimi rapporti con i giornalisti”.

E la tua storia con BMW?

“Con BMW ho un rapporto strano. lo sono stato più hondista, per l’inizio della mia carriera. Ma avevo una forte simpatia per BMW. Feci lo sviluppo del loro monocilindrico per un anno, oltre a correre alla Dakar. Dopo questo però arrivò un pilota più giovane, Richard Sainct e da Monaco mi offrirono condizioni di contratto inaccettabili. Andai via allora. Oggi però io continuo ad amare e apprezzare questo brand. Del resto non potrei mai fare a meno di una moto BMW in box. E la mia filosofia mi pare in linea con quella di BMW: mi piacciono le cose minima, ma ben fatte, solide. lo credo in questo motto: il deserto esalta le cose più solide. Me lo disse un tuareg quando mi fermai dopo una lunga tappa. Vedendomi in moto mi chiese da dove e quando fossi partito: gli descrissi il percorso, quel giorno avevo percorso seicento chilometri. Mi chiese: “Com’è possibile? Io ci metto due settimane e mezzo, col cammello!” Quel tuareg mi ha fatto molto pensare. Però come ex-pilota BMW non ho mai avuto un rapporto come invece ho avuto con gli altri marchi. Ad esempio con Cagiva e Honda Italia ho avuto rapporti diretti e coinvolgenti: parlavo direttamente con chi aveva potere decisionale. Con BMW il rapporto era freddo, ho avuto a che fare solo con dirigenti che spesso cambiavano e quindi non si è mai creato un rapporto, tutto molto impersonale. Devo ammettere che l’organizzazione era impeccabile: da pilota avevo tutto quello che mi poteva servire ed ero trattato dawero bene. Il rapporto umano era un po’ meno soddisfacente. A pensarci mi dispiace di non aver potuto provare a far parte del mito di Gaston Rahier e Hubert Auriol, e poter scrivere anche il mio nome negli albi d’oro di Monaco. Mi sarebbe piaciuto provare col boxer”.

Com’era la monocilindrica che guidavi?

“Quando ho corso con BMW ero ufficiale ma non ufficiale: il mio contratto era con Monaco ma mi schierai  alla partenza della Dakar con il team Schalber. BMW non voleva comparire perché era la prima edizione e non voleva rischiare figuracce. Mi ritirai per una rottura proprio incredibile: si era infilato un sasso tra il paracoppa e il paramo-tore. E me ne sono accorto che il motore era già fuso. Tutte le monocilindriche erano comunque moto più fragili rispetto alle bicilindriche. Meno veloci anche se aveva-no comunque raggiunto un buon livello. Ma eravamo costretti ad usare la monocilindrica per regolamento, per-ché in quegli anni era stata vietata la bicilindrica. E con le mono eri sempre impicca-to invece con la bicilindrica avevi margine di potenza e velocità”.

alla partenza della Dakar con il team Schalber. BMW non voleva comparire perché era la prima edizione e non voleva rischiare figuracce. Mi ritirai per una rottura proprio incredibile: si era infilato un sasso tra il paracoppa e il paramo-tore. E me ne sono accorto che il motore era già fuso. Tutte le monocilindriche erano comunque moto più fragili rispetto alle bicilindriche. Meno veloci anche se aveva-no comunque raggiunto un buon livello. Ma eravamo costretti ad usare la monocilindrica per regolamento, per-ché in quegli anni era stata vietata la bicilindrica. E con le mono eri sempre impicca-to invece con la bicilindrica avevi margine di potenza e velocità”.

Bicilindrica, allora?

“Bicilindrica tutta la vita. Anche se pesa di più la goduria di un bicilindrico in qualsiasi configurazione ha un’erogazione inarrivabile. Le monocilindriche le definisco “i vibratori”. Parlando di GS in fuoristrada, devo dire che il limite principale è il cardano”.

E quali erano le difficoltà più grandi per un pilota di moto a cavallo tra gli anni 80 e 90? E oggi quali credi che siano le difficoltà più grandi?

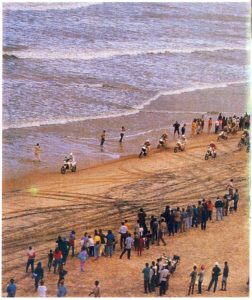

“Allora potessero il fatto di non conoscere l’Africa. Si andava organizzati ,a allo sbaraglio per quanto concerneva il territorio: si mettevano le ruote su terreni ignori e in continuo mutamento. Dune, fesh fesh, rocce, l’Africa è imprevedibile. E allora si affrontava la fatica meno preparati: ad esempio non sapevamo di dover bere molto di più di quanto non facessimo. C’era la difficoltà di risparmiare la testa e il mezzo: chi non lo faceva tornava con l’aereo ambulanza. E bisognava conoscere la navigazione e la strategia. Per i piloti di oggi le difficoltà non sono queste. Non c’è la navigazione, non c’è il risparmio del mezzo: la sera l moto viene rifatta da capo se necessita e con le tappe più brevi diventa difficile perdersi. Oggi la difficoltà è percorrere tutto il tratto a fuoco; la gara è più serrata. Ecco, potrei dire che oggi è una vera gara, allora invece era un’avventura: si era soli con il proprio mezzo. Oggi ci sono tantissime persone che ti supportano”.

Hai tracciato rotte, attraversato terre inesplorate, organizzato raid in giro per il mondo. Oggi cos’è il viaggio per Edi Orioli?

“Il viaggio per me deve essere interattivo. Quando parto devo vivere il territorio da viaggiatore e non da turista. Io affronto un viaggio l’anno. Di più non riesco mi manca il tempo. Pensa che se fosse per me, finita questa intervista, metterei una maglietta e un pacchetto di Toscanelli in una borsa e partirei in moto. Però mi piace anche andare sul sicuro: avendo poco tempo voglio che le mie uscite siano certe per divertirmi. Quando parto quindi pianifico bene il viaggio perché voglio anche divertirmi. Un viaggio con una moto completamente carica sulle dune non lo farei: questo cancellerebbe il divertimento di guida”.

Della Dakar di ieri e delle evoluzioni di oggi abbiamo approfondito parecchio nell’intervista apparsa sul volume di febbraio 2018 di Motocross. Mi domando: se la potessi organizzare a modo tuo quali sarebbero i punti chiave della competizione?

“Sicuramente tornerei alle origini. Ovviamente non si può tornare in Africa, oggi per diversi motivi non si riuscirebbe a organizzare la gara lì. Ma parlando di regolamento io mi ispirerei all’avventura e alla navigazione, alla natura del luogo e alla sicurezza. Per la sicurezza oggi si è arrivati a livelli molto avanzati. Terrei quindi i sistemi di geolocalizzazione. Ma tornerei per quanto possibile alle origini, con bivacchi lontani dai villaggi, allungando, e quindi diminuendo, le tappe. Ridurrei il comfort, lasciando più spazio all’avventura. Certo occorre fare i conti con il budget, con gli sponsor e la visibilità. Dovrei ragionare su questo. In fondo la gara è nata così, quindi penso potrebbe essere apprezzabile da molti. Sarebbe una vera sfida, penso. Perché chi ci ha provato, basti guardare l’Africa Race, fatica a decollare perché i team ufficiali vanno a fare la nuova Dakar. Rispetto all’Africa Race bisognerebbe riuscire a richiamare più team che differenzino un po’ l’insieme dei piloti, dei risultati e delle soluzioni. Anche per i giornalisti oggi credo sia difficile raccontare la Dakar. La tecnologia poi ha un po’ snaturato questa competizione”.

Difficile però immaginare una gara fuori dal tempo: bandire la tecnologia si può?

“Difficile sì, ma magari potrebbe funzionare. Chissà se i piloti accetterebbero di lasciare a casa il cellulare?”

Tratto da: About BMW

intervista di Maria Vittoria Bernasconi

Foto di Orazio Truglio & web