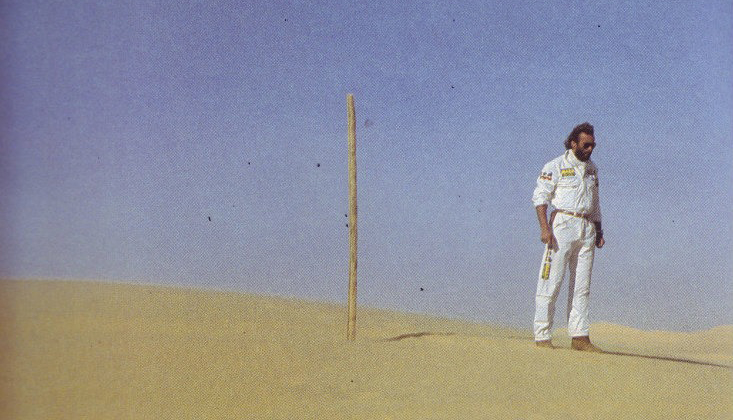

C’è un albero – uno solo – che sorge in cima a una piccola duna in pieno Ténéré. Dicono che sia un’acacia: il tronco contorto, affaticato dagli anni e da un clima impossibile, i rami secchi, attorcigliati, protesi come mani scheletriche verso il cielo. Sembra quasi supplicare un’improbabile pioggia che dia un po’ di sollievo alla sua inestinguibile sete. Eppure la pianta sopravvive, a dispetto di ogni logica, ai margini della pista che, attraverso il deserto, collega Iferouane a Chirfa, nel nord-est del Niger. I carovanieri e i nomadi che passano di qui lo chiamano “albero perduto”, ma nessuno sa dire a quale oasi è sfuggito, né quale miracolosa vena d’acqua presente nel sottosuolo riesca a mantenerlo in vita.

Lì, proprio ai suoi piedi, oggi vive lo spirito libero di un autentico visionario. Una stele e le sue ceneri, disperse tutte intorno dopo la sua tragica morte, avvenuta nel 1986 nello schianto dell’elicottero su cui viaggiava, sono tutto ciò che resta di Thierry Sabine.

«Il deserto mi ha lasciato vivere. Il deserto mi richiama» era solito dire.

E così è stato. Nove anni prima, non lontano da qui, il giovane Thierry, bello, ricco, biondo come un normanno, pilota di auto e di moto appassionato di avventure e di competizioni estreme, smarrisce la strada durante una tappa del rally Abidjan-Nizza. In sella alla sua Yamaha XT 500 da enduro rimane isolato dal resto dei concorrenti e si ritrova in mezzo al nulla senza bussola, senza acqua e senza cibo. Uniche compagnie un’inutile mappa e un gri-gri, un amuleto portafortuna regalatogli da un amico tuareg da cui non si separa mai.

Il ragazzo di Neuilly-sur-Seine non si perde d’animo: strofina il feticcio fin quasi a consumarlo, tanto cosa ha da perdere? Caso o destino il gri-gri fa il suo dovere: dopo tre giorni e tre notti il pilota francese viene localizzato e soccorso. Contro ogni previsione Thierry Sabine è salvo. Ma anche irrimediabilmente cambiato. Quelle ore di solitudine, passate in balia di un mare di sabbia a strofinare un aumuleto di cuoio, lo hanno conquistato tanto da fargli dimenticare la paura della morte. Il silenzio del deserto, interrotto solo dal vento che modella le dune in forme effimere come quelle delle nubi, gli ha fatto intravedere nuovi orizzonti, nuovi obbiettivi. Non miraggi o fate morgane, ma vere e proprie visioni che di lì a poco avrebbe trasformato in realtà.

La visione di Thierry

Già sull’aereo dell’aviazione militare algerina che lo riporta a casa Thierry Sabine inizia a pensare a un rally per mezzi a quattro e due ruote come non si è mai visto prima. Una competizione sensazionale, dal percorso a dir poco folle, con partenza nel centro di Parigi e arrivo, dopo circa venti giorni, sulle spiagge bianche e assolate di Dakar. Due continenti, un mare da attraversare e in mezzo il nulla – o il tutto – del Sahara. Un raid, più che una gara, dove la resistenza e l’abilità del pilota, ma anche le prestazioni e la robustezza del mezzo, verranno messe a dura prova da difficoltà ambientali estreme. Ma anche un’occasione irripetibile per i concorrenti per misurarsi con i propri limiti, in un mix di fascino e di avventura, di esotico e di modernità, di grandi panorami e di condizioni impossibili. «Una sfida per quanti partecipano» è il suo credo «ma anche un sogno per chi sta a guardare».

La visione di Sabine si concretizza in pochi mesi. Tornato in Francia comincia a darsi da fare per trovare i finanziamenti necessari alla realizzazione del suo progetto. Bussa a destra e a manca, instancabile e insistente, deciso a realizzare il suo obbiettivo. Finché, miracolosamente, i soldi saltano fuori soprattutto grazie alla Oasis, un’azienda che produce succhi di frutta. Dopo nemmeno un anno dalla sua progettazione la Parigi-Dakar può già dirsi una realtà.

Il 26 dicembre 1978, giorno di Santo Stefano, centottantadue veicoli di ogni tipo si radunano rombanti sulla spianata del Trocadéro, all’ombra della Tour Eiffel. A bordo ci sono professionisti e privati, piloti esperti e semplici amatori. Li unisce la voglia di avventura, ma anche una buona dose di incoscienza. Li aspettano, infatti, diecimila chilometri da percorrere attraverso Francia, Algeria, Niger, Mali, Alto Volta (oggi Burkina Faso) e Senegal. Poche strade asfaltate, molte sterrate e poi chilometri – tanti – di piste sabbiose che attraversano il deserto. Di quelle che oggi ci sono e domani no, cancellate – o spostate – dal vento, e che per questo non si trovano sulle cartine. Assistenza meccanica poca o nulla, viveri scarsi, clima feroce anche in pieno inverno. La bussola e la volta stellata come uniche guide. L’adrenalina e la benzina come propellenti per affrontare l’avventura. La voglia di arrivare a tutti i costi come obbiettivo assoluto.

Sono solo in settantaquattro, però, a raggiungere – il 14 gennaio successivo – la spiaggia del lago Rosa, pochi chilometri a nord di Dakar.

Il primo è un ventunenne di Orléans, Cyril Neveu che negli anni a venire avrebbe legato indissolubilmente il suo nome alla competizione, vincendone diverse edizioni. Stanco, sporco di sabbia e di sudore, taglia trionfante il traguardo in sella – guarda caso – a una Yamaha XT500. Nei suoi occhi c’è la luce inconfondibile di chi sa di aver portato a termine un’impresa. Perché d’impresa, in effetti, si è trattato.

Partito tra lo scetticismo generale, il rally comincia magicamente ad attirare l’interesse dei mass media già dopo il terzo-quarto giorno di gara. Prima i giornali, timidamente, poi radio e TV iniziano a parlare con toni sempre più interessati di questo incredibile raid, mentre decine di migliaia di africani si riversano ai lati delle strade (là dove ci sono) per assistere di persona al passaggio di quella carovana di pazzi. Ovunque, da Algeri ad Agadez, da Niamey a Bamako, nelle oasi e nei mille villaggi sperduti che lambiscono il deserto, è un tripudio di gente che mai aveva assistito a uno spettacolo del genere. L’entusiasmo della folla si fonde così con quello dei concorrenti.

Tutto questo nonostante l’organizzazione di Sabine, lui stesso in gara, lasci profondamente a desiderare: a un certo punto sette motociclisti – e tra loro lo stesso Neveu – sbagliano strada e finiscono davanti all’imbocco di una miniera di uranio. Ma sono dettagli che in fondo accrescono ancora di più la fama di wild race della competizione. Prima ancora che finisca, la Parigi-Dakar è già entrata nella leggenda.

Una corsa pericolosa

Le edizioni successive attirano un numero sempre più consistente di uomini e donne desiderosi di cimentarsi in una gara capace di mettere a dura prova resistenze umane e meccaniche. Anno dopo anno si presentano al via anche camion, sidecar, dune buggy, 4×4, quad e mezzi di varia origine e natura. Contemporaneamente cresce anche l’interesse della gente e dei mass media che iniziano a coprire con maggiore visibilità l’incredibile raid tra due continenti. Naturalmente anche i finanziamenti e gli sponsor crescono in proporzione, ma Thierry Sabine riesce a gestirli con sapienza e abilità. «La Dakar» sostiene «ha bisogno di marketing, di relazioni pubbliche. Bisogna cioè intervenire sui mass media in maniera determinante. Ed è grazie allo show-business che continua a crescere». Il giovanotto ha ragione, ma ancora non basta. Tasse di iscrizione a dir poco esose, premi delle assicurazioni alle stelle, servizi essenziali pagati a caro prezzo – ma senza batter ciglio – da parte dei concorrenti che già sanno di dover sacrificare – che arrivino o no a Dakar – il loro fuoristrada. Impensabile, infatti, riutilizzarlo dopo una corsa del genere.

La voglia di avventura attraverso il deserto contagia non solo esperti rallysti e piloti già affermati e famosi, come Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Patrick Tambay, Henri Pescarolo e Jacques Laffitte. Negli anni a venire a battere le piste del Sahara troveremo, con fortune alterne, anche personaggi famosi come Mark Thatcher, figlio dell’allora primo ministro britannico (che, curiosamente, si perderà anch’egli per tre giorni nel deserto), la rock star dell’epoca Johnny Halliday, gli attori Claude Brasseur e Renato Pozzetto, fino ai campioni di sci Jean-Claude Killy e Luc Alphand. Quest’ultimo, addirittura, vincerà un’edizione della corsa.

Persone diverse provenienti da mondi diversi che alimentano, in un circolo vizioso, il mito del rally, tanto che dopo poche edizioni diventa più popolare del Tour e del Roland Garros. Sabine lo sa e se ne approfitta, infischiandosene delle critiche sull’eccessiva esosità della macchina organizzativa e sull’estrema pericolosità della gara.

Eh già, perché nella Parigi-Dakar si muore, come forse solo nel Tourist Trophy.

Ogni anno – o quasi – qualcuno ci rimette la pelle.

Il primo è Patrice Dodin, proprio nella prima edizione, sbalzato dalla sua moto mentre tentava di riallacciarsi il casco che gli si era allentato. Negli anni a venire saranno quasi sessanta i piloti che perderanno la vita durante la competizione. La maggior parte in scontri tra mezzi partecipanti, ma c’è anche chi si è preso una pallottola in testa sparata da un militare nervoso, chi si è perduto per sempre tra le dune per un difetto di comunicazione con gli organizzatori, chi ha subito un edema polmonare in pieno deserto e chi è stato investito da un veicolo pirata. E poi equipaggi dispersi, auto e moto distrutte, mine inesplose, crepacci improvvisi, piloti feriti, amputati, paralizzati, addirittura sequestrati da bande di predoni. In ogni edizione almeno il 20% dei partecipanti abbandona la competizione a causa di incidenti di vario tipo. Eppure, paradossalmente, è proprio questo che attira la gente e Sabine lo sa benissimo «Se non c’è rischio» risponde a chi lo critica «non c’è nemmeno senso di mettere in piedi la corsa».

La morte in elicottero

Non parla a vanvera, il ragazzo di Neuilly-sur-Seine ormai fattosi uomo, e lo testimonia nella maniera più diretta e drammatica possibile. Il 14 gennaio 1986, come sempre, insegue la corsa a bordo del suo elicottero bianco. Con lui ci sono anche il suo amico cantante Daniel Balavoine, la giornalista Nathalie Odent, il pilota François Xavier-Banioux, cugino del principe Alberto di Monaco, e Jean-Paul Le Fur, un tecnico radio. Sono le sette di sera quando, forse a causa del peso eccessivo, o forse di un’improvvisa tempesta di sabbia – non lo sapremo mai –, il velivolo si schianta a terra nei pressi della comunità di Gourma-Rharous, uccidendo sul colpo tutti gli occupanti.

Il circo ha perduto il suo padrone. La Parigi-Dakar, senza più guida, si ferma per la tappa successiva, ma solo perché l’unico a conoscere la pista è lo stesso Sabine che non ha fatto a tempo a comunicarla ai concorrenti. Poi riprende come niente fosse.

Come Therry avrebbe voluto.

Obbedendo alla sua volontà, dopo qualche tempo dalla morte le sue ceneri vengono disperse sotto l’acacia dal tronco contorto e dai rami attorcigliati che cresce solitaria nel Ténéré nigerino. «Il deserto mi ha lasciato vivere. Il deserto mi richiama». Ecco, il circolo si è chiuso e il mito di Thierry Sabine rimane consegnato per sempre alla storia.

La sua Dakar, naturalmente, continua e lo fa con successo crescente. La macchina che ha messo in moto otto anni prima è così avviata che quasi va avanti da sola, anche se, anno dopo anno, il percorso prende a variare anche in modo considerevole. La causa, quasi sempre, risiede nelle difficili situazioni politiche di alcuni paesi che ne sconsigliano l’attraversamento. Militari, predoni, guerriglieri sono un rischio troppo grande per insistere nella direttrice originaria, quella immaginata da Sabine. Ma ci sono anche ragioni di business a obbligare l’organizzazione a studiare itinerari inediti. Ecco allora le partenze da Granada, Lisbona o Barcellona, gli arrivi a Città del Capo, Il Cairo o Sharm el-Sheikh, il circuito da Dakar e ritorno.

La Dakar in Sudamerica

Ma c’è di più. Qualcuno sostiene che agli africani non piace più così tanto quella processione che passa rombando tutti gli anni davanti alla propria porta di casa. Forse le cose stanno proprio così, o forse no. Fatto sta che gli anni passano e la Parigi-Dakar inevitabilmente smarrisce lo spirito delle origini. Sì, certo, il pericolo, il fascino, l’avventura, i grandi scenari… tutto questo rimane più o meno intatto, ma sulle strade e sulle piste di una terra sempre più povera e dilaniata dalla fame e dalle mille guerre ora passa un circo fatto di grandi parabole, di GPS, di giornalisti al seguito, di sponsor che obbediscono a un modello di business invadente e cialtrone. Gli anni passano e questo rally organizzato dagli europei a qualcuno riporta alla mente i tristi ricordi, mai sopiti, delle colonie, delle guerre per l’indipendenza e dei képi bianchi dei legionari. Ecco allora che in Mauritania, la vigilia di Natale del 2008, quattro turisti francesi vengono brutalmente assassinati da uomini della falange maghrebina di Al Qaeda. Un avvertimento diretto contro il rally, non ci sono dubbi: di lì a qualche giorno, infatti, su quella stessa terra sarebbe infatti passata la carovana. La Parigi-Dakar viene cancellata in fretta e furia e, dall’anno dopo, trasferita in Sudamerica, più precisamente tra Argentina, Cile e Perù. Terre più sicure.

E così dal 2009 niente più deserti africani, tramonti infuocati, notti gelide, distese di dune, vecchi villaggi, mandrie di cammelli e tribù di nomadi. La voglia di avventura estrema, sempre in bilico tra coraggio e incoscienza, ora passa attraverso itinerari ugualmente massacranti, tra distese infinite, pampas sterminate e montagne alte fino al cielo. Anche qui ci sono la sabbia, le asperità, i pericoli e gli imprevisti. I piloti fanno a gara per iscriversi. La gente continua a seguire il raid con intatto entusiasmo. Sponsor e media non fanno mancare il loro appoggio.

Eppure… eppure si fa fatica a non avvertire il peso di una perdita irrimediabile. Certo, la parola Dakar è rimasta (“Rally Dakar” è ora il nome ufficiale della corsa), ma chissà cosa avrebbe detto Thierry Sabine di questo cambiamento così radicale. Forse avrebbe accettato la cosa in nome del business e della sicurezza. O forse no. Forse non avrebbe avuto il coraggio di seguire oltre oceano quella rumorosa carovana che aveva messo in piedi dopo tre giorni e tre notti a strofinare un gri-gri di cuoio. Forse avrebbe lasciato morire la sua creatura. Forse.

Ciò che è sicuro è che lui, l’Africa, non ha più voluto abbandonarla. Nemmeno da morto.

Fonte: www.storiedisport.it

Testi: Marco Della Croce